19.09.2025

Was ist Unwahrheit?

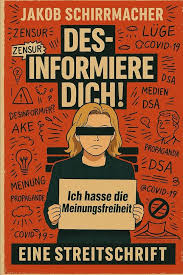

Wie die Meinungsfreiheit ins Mühlwerk der Zensur gerät, kritisiert Jakob Schirrmacher in seinem Buch „Desinformiere dich! Eine Streitschrift“. Auch Unbequemes muss Gehör finden dürfen.

Überall in den westlichen Demokratien tobt ein Kampf um die Deutungshoheit in der Politik – und um die Frage, wie weit die freie Rede gehen darf. Der Mord an dem amerikanischen Influencer Charlie Kirk – mutmaßlich begangen von einem, der seine Art der öffentlichen Debatte nicht ertrug – wirft die Frage auf: Wie konnte es so weit kommen? Eine mögliche Antwort liefert der Publizist Jakob Schirrmacher in seiner Streitschrift „Desinformiere Dich“, die er seinem früh verstorbenen Vater, dem F.A.Z.-Herausgeber Frank Schirrmacher, gewidmet hat.

Der Begriff „Desinformation“, ursprünglich ein Kampfbegriff des Kalten Krieges, hat sich in den letzten Jahren wie ein Lauffeuer verbreitet. Heute, wo der Kalte Krieg von einem Kulturkrieg abgelöst wurde, dient er noch immer dazu, Gegner zu diskreditieren: Abweichende Meinungen gelten nicht als streitbar, sondern als gefährlich – und ihre Vertreter werden zu Gegnern und damit zum Ziel von Ausgrenzung und „Cancel Culture“, bis hin zu Mord, der mitunter sogar bejubelt wird.

Die Versuche, freie Rede einzuschränken, sind dabei keineswegs neu. Sie entspringen stets einem autoritären Impuls und der Angst einer Elite vor Kontrollverlust. Schon Platons „Politeia“ kennt die Vorstellung der „edlen Lüge, wie Schirrmacher schreibt. Er arbeitet die Gefahren und Widersprüche solcher Mechanismen präzise heraus: „Wer entscheidet, was Desinformation ist? Wer verteilt in diesem Sprachspiel die Rollen von Schwarz und Weiß? Wer bestimmt, was falsch und was wahr ist?“

Wichtig ist ihm dabei: Es geht nicht um die Relativierung von Wahrheit: Nicht jede Meinung ist gleichwertig – und nicht alles, was in sozialen Medien kursiert, ist wahr. Doch wer sich auf staatlich geförderte Faktenchecker verlässt, kann ebenso getäuscht werden wie jemand, der sich in digitalen Echokammern bewegt. „Was gestern noch als sichere Fake News galt, ist morgen vielleicht schon wissenschaftlicher Konsens“, schreibt er – und verweist etwa auf die lange Zeit als „Verschwörungstheorie“ abgetane Laborthese zum Ursprung von Covid-19. Gerade in Krisenzeiten – sei es im Hinblick auf die Pandemie, den Klimawandel, Migration oder geopolitische Konflikte – muss gelten, dass auch unbequeme Gegenpositionen Gehör finden.

„Gerade in Krisenzeiten muss gelten, dass auch unbequeme Gegenpositionen Gehör finden.“

Deutschland ist für besonders strenge Einschränkungen der Meinungsfreiheit bekannt. Fälle wie die juristische Verfolgung eines bayerischen Rentners wegen eines satirischen Memes über Robert Habeck haben sogar internationale Aufmerksamkeit erregt. Schirrmacher spricht vom „paradoxen Schauspiel der deutschen Digitalpolitik“, die einerseits vorgibt, eine offene Debattenkultur zu wollen, dann aber in Fällen beleidigender oder satirischer Social-Media-Beiträge rigoros zur Tat schreitet.

Ein zentrales Problem des Diskurses liegt laut Schirrmacher in der Begriffsunschärfe.

Was genau ist Desinformation? Eine bewusste Lüge? Propaganda? Oder bereits eine ungenaue oder missverständliche Formulierung? „Entweder, wir definieren Desinformation so weit, dass jede problematische Kommunikation darunterfällt – auch bewusst ausgelassene Details. Oder so eng, dass nur noch wenige Extremfälle übrigbleiben.“

Vor allem aber – und das ist ein zentraler Punkt – stelle die Kampagne gegen Desinformation eine Selbstermächtigung staatlicher oder quasi-staatlicher Akteure dar. Schirrmacher zitiert den Juristen Florian Albrecht: „Menschen haben ein Recht darauf, sich belügen zu lassen.“ Ein auf den ersten Blick provokantes Argument, das jedoch auf eine tiefere Wahrheit verweist: Demokratie braucht offene Diskurse – selbst dann, wenn sie Irrtümer enthalten. Das erinnert an den großen Philosophen und Verteidiger der freien Rede, John Stuart Mill, der zu Recht betont hat, dass selbst falsche Meinungen im Diskurs einen Wert haben: Sie helfen uns, die eigenen Überzeugungen zu prüfen und zu schärfen.

„In westlichen Demokratien – besonders in Deutschland und der EU – seien Strukturen entstanden, die wie ein lautstarkes Bollwerk gegen die Vielfalt des Denkens wirken.“

In einem der letzten Kapitel – mit dem Titel „Warum wir ein Recht auf Lügen haben“ – zieht Schirrmacher Bilanz. Niemand bestreite, dass es in der heutigen Zeit des rasanten Informationsaustauschs schwierig sei, Wahrheit von Lüge zu trennen. Doch mit Ausnahme klarer Straftatbestände wie Betrug oder Meineid lasse sich die Lüge nicht verbieten – jedenfalls nicht, ohne die Meinungsfreiheit massiv zu beschädigen. Die beste Antwort auf eine Lüge, so Schirrmacher, sei nicht das Verbot, sondern ein besseres Argument. „Aber das erfordert Mühe. Doch nur so verteidigt man eine offene Gesellschaft – nicht, indem man Freiheit kürzt, sondern indem man sie verantwortlich nutzt.“

Schirrmacher benennt auch konkrete Institutionen, die aus seiner Sicht mit dem Schlagwort der „Desinformation“ gezielt versuchen, Debattenräume einzuengen. Er spricht von einem „Zensur-Industrie-Komplex“. In westlichen Demokratien – besonders in Deutschland und der EU – seien Strukturen entstanden, die wie ein lautstarkes Bollwerk gegen die Vielfalt des Denkens wirken. Getragen wird es von NGOs, Think Tanks, Akademien und der EU selbst, etwa durch das Digitale-Dienste-Gesetz.

Bislang waren es vor allem Intellektuelle aus anderen Staaten – allen voran den USA –, die das freie Wort verteidigen. (Schirrmacher zitiert z.B. Nadine Strossen oder Jacob Mchangama). Umso wichtiger, dass nun auch eine deutsche Streitschrift die Debatte aufgreift.

Bedauerlich ist nur, dass Schirrmacher es im Eigenverlag veröffentlichen musste. Die Tatsache, dass sich kein bestehender Verlag dafür fand, sagt viel über den Zustand der freien Rede in Deutschland aus. Umso wichtiger ist es, dass „Desinformiere Dich” dennoch eine breite Leserschaft findet.