29.10.2025

Ketzer einst und heute

Mit Begriffen wie „Rechtsextremismus“ wird derzeit zunehmend wahllos um sich geworfen, um Andersdenkende im Wortsinn zu verketzern. Parallelen zur Zeit der Reformation drängen sich auf.

Was hätte Sebastian Castellio, der große Vordenker der Toleranz im Zeitalter der Reformation, zum heutigen „Kampf gegen Rechts“ gesagt? Gestützt auf seine große Schrift „De haereticis an sint persequendi?“ („Von den Häretikern, ob sie zu verfolgen sind?“) wollen wir das Experiment wagen, seine Gedanken zur Ketzerverfolgung von der Reformationszeit in die Gegenwart zu übertragen.

Castellio, im Jahre 1515 in Saint-Martin-du-Fresne (bei Nantua in Savoyen) in ärmlichen Verhältnissen geboren, ging im Alter von zwanzig Jahren nach Lyon, dem Zentrum des französischen Humanismus, um am College de la Trinité die drei humanistischen Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch zu studieren. Im späteren Leben beherrschte er zusätzlich zu seiner Muttersprache noch Italienisch und Deutsch.

Nachdem 1540 in Lyon die ersten reformatorisch gesinnten Anhänger Martin Luthers verbrannt worden waren, begab sich der Student nach Straßburg, der damaligen Wirkungsstätte des kurzfristig aus Genf vertriebenen Reformators Johannes Calvin. Er schloss schnell Freundschaft mit dem Verfasser der „Institutio Christianae Religionis“, der im nächsten Jahr nach Genf zurückkehrte. Castellio begleitete den Reformator und erhielt durch seine Vermittlung eine Anstellung als Rektor der auf ein Universitätsstudium vorbereitenden Großen Lateinschule.

Aufgrund theologischer, politischer und persönlicher Differenzen mit Calvin wurde der junge Humanist am 30. Mai 1544 offiziell aus seinem Dienst in Genf entlassen. Er wandte sich nach Basel, einem beliebten Zufluchtsort protestantischer Glaubensflüchtlinge aus Italien, Frankreich und den Niederlanden. Dort fand er in der Druckerei des Johannes Oporinus eine Anstellung als Korrektor. Neben mehreren Editionen antiker Werke vollendete er in den Jahren bitterer Armut seine beiden Übersetzungen der Bibel, von denen die lateinische erstmals im Jahre 1551 erschien, die französische 1555. Die lateinische Übersetzung widmete er dem jungen englischen König Eduard VI., vielleicht in der Hoffnung, am englischen Hof eine Anstellung zu finden.

„Die geschichtliche Bedeutung des Gelehrten Castellio liegt in seiner Auseinandersetzung mit Calvin und dessen Nachfolger in Genf, Theodor Beza.“

Am 13. Oktober 1546 hatte sich Castellio an der Universität Basel eingeschrieben, an der er das Studium 1553 als Magister Artium abschloss. Im selben Jahr wurde er zum Professor für griechische Sprache an der Facultas Artium der Universität ernannt. Trotz mannigfacher Anfechtungen entfaltete Castellio eine sehr erfolgreiche Lehrtätigkeit, in der er außerdem als Herausgeber äußerst produktiv war.

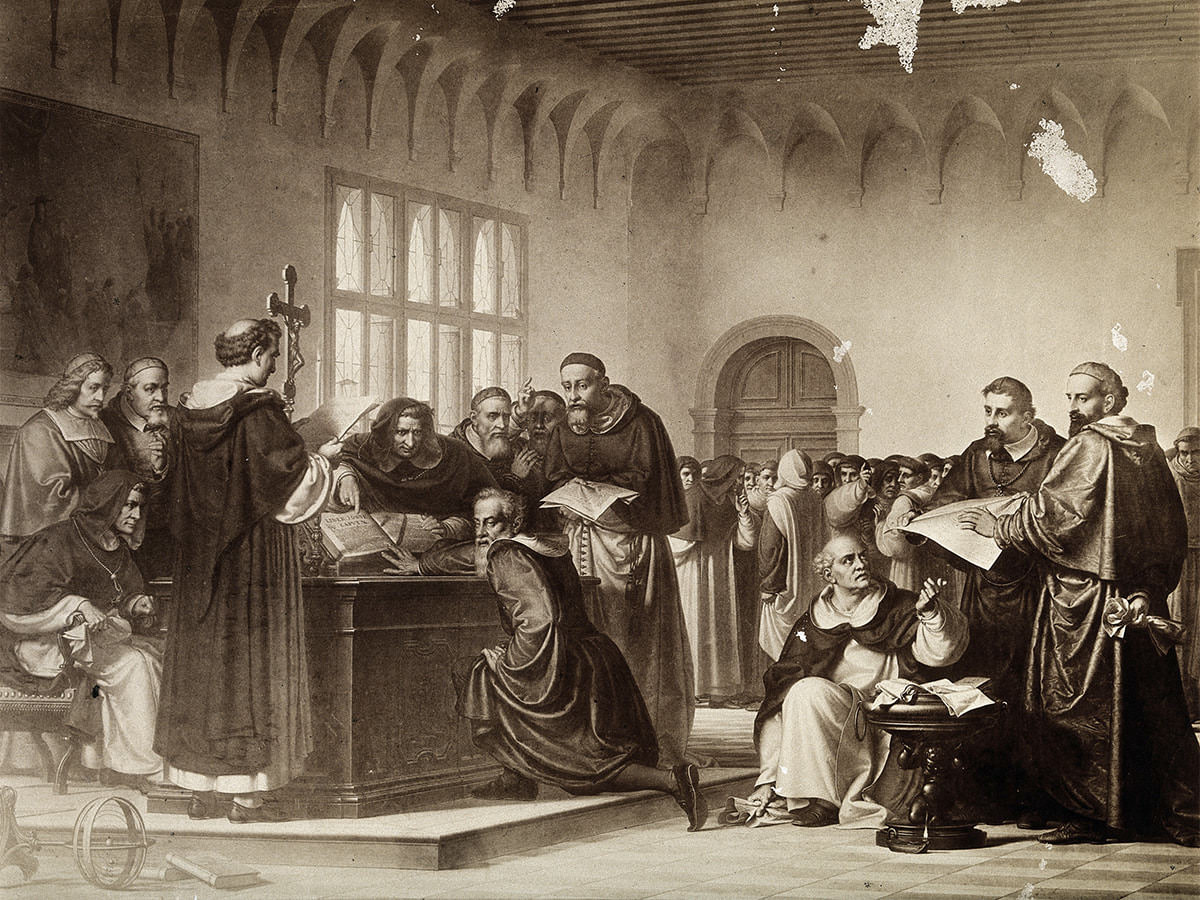

Die geschichtliche Bedeutung des Gelehrten liegt jedoch in seiner Auseinandersetzung mit Calvin und dessen Nachfolger in Genf, Theodor Beza. Die seit der Zeit in Genf latente Auseinandersetzung mit dem Genfer Reformator loderte buchstäblich auf, nachdem am 27. Oktober 1553 der spanische Arzt und Laientheologe Michael Servet vor den Toren Genfs als Leugner der christlichen Trinitätslehre und damit als Ketzer verbrannt worden war. Calvin rechtfertigte diese Hinrichtung mit der Sorge um das Seelenheil der Christen, die diese Bestrafung notwendig gemacht hätte. Castellio reagierte jedoch noch im Dezember mit der anonym gedruckten „Historia de morte Serveti“, in der er den Genfer Reformator scharf angriff.

Wenige Monate später veröffentlichte er unter dem Titel „De haereticis an sint persequendi?“ („Von den Häretikern, ob sie zu verfolgen sind?“) eine Textsammlung, deren Beiträge, erhoben aus den Werken der Kirchenväter, aber auch verschiedener reformatorisch gesinnter Zeitgenossen, sogar Calvins selbst, ein zwar nicht eben wohlgeordnetes, aber innerlich doch kohärentes Ganzes bilden. Seine eigene Auffassung legte der Gelehrte in dem an Herzog Christoph von Württemberg gerichteten Vorwort des „Martinus Bellius“ dar, aber auch in der fast vollständig aus der lateinischen Bibel übernommenen Widmungsepistel an Eduard VI. sowie in dem Schlussabschnitt der Anthologie, der unter dem Pseudonym „Basilius Montfortius“ steht.

Bevor wir auf die beiden Themen eingehen, die für die Auseinandersetzung mit den heutigen Verfolgern des „Rechtsextremismus“ relevant sind, ist noch zu erwähnen, dass Castellio auf die unvermeidlichen Gegenschriften Calvins und Bezas mit „Contra Libellum Calvini“ antwortete, einem Text, der allerdings in Basel nicht mehr erscheinen durfte. Erst 1612, lange nach dem Tod des Gelehrten, wurde die Schrift in Holland veröffentlicht. In ihr steht der denkwürdige Satz, der den Vordenker der Toleranz zu Recht bis heute berühmt gemacht hat: „Hominem occidere non est doctrinam tueri, sed est hominem occidere“ („Einen Menschen zu töten heißt nicht, die christliche Lehre zu verteidigen, sondern heißt, einen Menschen zu töten“).

„Der Begriff ‚Häretiker‘, schreibt Castellio, hat einen abscheulichen, schrecklichen und berüchtigten Klang, der jede vernünftige Auseinandersetzung mit den Sachfragen unmöglich macht.“

Das erste Thema, das der Gelehrte im Zusammenhang mit dem Problem der Häresie anschlägt, ist die Zügellosigkeit des Richtens. In seiner Zeit wandte sich diese Maßlosigkeit, die überall herrschte und alles mit Blut erfüllte, gegen die Ketzer, die Häretiker. Als seine Aufgabe betrachtet es Castellio, das Blut zu stillen, besonders das in sündhafter Weise vergossene Blut, nämlich das Blut derer, die zu seiner Zeit Häretiker genannt werden.

Für einen Liberalen, der die Toleranz schätzt, ist in gleicher Weise die Bedenkenlosigkeit erschreckend, mit der in der gegenwärtigen Diskussion der Begriff „Rechtsextremist“ (und weitere, hier nicht aufzuzählende Schimpfworte) gebraucht wird. Wenn Gott sei Dank auch (noch) nicht das Blut gestillt werden muss, so ist es doch eine lohnende Aufgabe, die Hysterie und die Erregung zu dämpfen.

Der Begriff „Häretiker“, schreibt Castellio, hat einen abscheulichen, schrecklichen und berüchtigten Klang, der jede vernünftige Auseinandersetzung mit den Sachfragen unmöglich macht. Wenn jemand seinen Gegner töten will („töten“ auch in übertragenem Sinne verstanden), gibt es keinen leichteren Weg, als ihn der Häresie zu bezichtigen. Kaum haben die Zeitgenossen diese Worte gehört, verabscheuen sie automatisch den Bezichtigten. Sie haben taube Ohren nicht nur für seine Sachargumente, sondern auch für die Verteidigung, die er für seine Auffassung vorbringen kann. Darüber hinaus verfolgen sie ebenso wütend und hemmungslos alle Gläubigen, die zu seinen Gunsten den Mund zu öffnen wagen. In dieser Raserei werden viele umgebracht (wiederum auch in übertragenem Sinne zu verstehen), bevor ihr Anliegen überhaupt zur Kenntnis genommen, gewürdigt und verstanden wird.

Außer dem zeitbedingten Umstand, dass heute u.a. vom „Rechtsextremisten“ statt vom „Häretiker“ gesprochen wird, ist an der Schilderung nichts zu ändern. Auch das neue Schlagwort wird verwandt, um jede sachliche Auseinandersetzung zu verhindern.

„Außer dem zeitbedingten Umstand, dass heute u.a. vom ‚Rechtsextremisten‘ statt vom ‚Häretiker‘ gesprochen wird, ist an der Schilderung nichts zu ändern.“

Castellio betont, dass er diese Bedenken nicht aus Zuneigung zur Häresie vorbringt. Er hasst die Häretiker, aber er sieht zwei große Gefahren. Die erste Gefahr besteht darin, dass jemand für einen Häretiker gehalten wird, der gar keiner ist. Es ist, wie schon gesagt, zu leicht, den Vorwurf der Häresie zu erheben. Daher ist die strikte Notwendigkeit gegeben, die „wirklichen“ Häretiker präzise von den zu Unrecht Bezichtigten zu unterscheiden. Das ist jedoch äußerst schwierig, denn äußerlich gesehen tun beide, „orthodoxe“ Christen und Häretiker, dasselbe: Sie bringen ihre Argumente vor, kämpfen für ihr Anliegen, finden Opposition und Gegenrede und „spalten“ damit die Gesellschaft.

Die zweite Gefahr, auf die der Vordenker der Toleranz jedoch nicht näher eingeht, liegt darin, dass diejenigen, die wirklich Häretiker sind, strenger oder auf andere Weise bestraft werden, als es die christliche Lehre vorsieht. Von dieser Argumentation ist aus meiner Sicht für das Urteil über den „Kampf gegen Rechts“ die Beobachtung wichtig, dass es zu leicht ist, den Vorwurf des „Rechtsextremismus“ zu erheben. Auch an dieser Stelle wird jede sachliche Diskussion blockiert.

Beim zweiten Thema nimmt Castellio den Punkt auf, den er als den Kern der ersten Gefahr herausgestellt hat, die große Schwierigkeit, zwischen „orthodoxen“ Christen und Häretikern zu unterscheiden. Weiterhin bleibt nämlich die Frage aktuell, wer überhaupt ein Häretiker sei. Im Rahmen der Reformationszeit ist zur Antwort die Heilige Schrift (bzw., präziser gefasst, das Neue Testament) heranzuziehen, das den Maßstab für das Urteil eines christlichen Theologen bilden sollte. Unter diesem Gesichtspunkt stellt der Gelehrte fest, dass in den Briefen des Apostels Paulus Übeltäter weitaus härter angegriffen, bekämpft und verurteilt werden als Christen, die eine abweichende Glaubensauffassung vertreten.

Nach langem Nachdenken und Nachforschen über die Frage, wer ein Häretiker sei, schreibt der Vordenker der Toleranz, habe er deshalb herausgefunden, dass derjenige für einen Häretiker gehalten werde, der mit „unserer“ Meinung nicht übereinstimme. Dies sei das einzige sichere Kriterium, um einen Häretiker zu erkennen.

„Jede Bereitschaft, vielleicht sogar jedes Vermögen, die eigenen Thesen historisch zu relativieren und andere Positionen zu verstehen, fehlt.“

Zur Begründung führt Castellio an, dass der Begriff „Häretiker“ allgegenwärtig sei. Unter all den meinungsbildenden christlichen Gruppe gebe es keine, die alle anderen nicht als „Häretiker“ beschimpfe. Was in einer Stadt oder Gegend als „rechtgläubig“, als „orthodox“ gelte, könne daher in einer anderen als „häretisch“ angeklagt und verurteilt werden. Daraus lasse sich der argumentativ entfaltete, einfache Schluss ziehen, dass „Häresie“ eben „Nonkonformismus“ im Sinne der Nicht-Übereinstimmung mit der eigenen Auffassung und Lehre bedeute.

Eine bessere Beschreibung für die heutige Verwendung des Begriffs „Rechtsextremismus“ lässt sich nicht finden. Dass in linksgrünen Kreisen jeder als „Rechtsextremist“ gilt, der von der eigenen Meinung abweicht, der für ‚Individualität‘, Privateigentum, finanzielle Selbstständigkeit, traditionelle Familie, nationale Identität, kulturelle Selbstbestimmung, religiöse Orientierung und vieles andere eintritt, kann als Banalität gelten. Im Unterschied zur Reformationsära müssen wir allerdings zum Schluss konstatieren, dass der Begriff „Rechtsextremismus“ in der heutigen Zeit nicht omnipräsent ist. Dennoch lässt sich eine tiefere Gemeinsamkeit in der Verwendung der Begriffe „Häresie“ und „Rechtsextremismus“ feststellen: Es ist die Angst vor dem freien Meinungs- und Gedankenaustausch, der die „Rechtgläubigen“, die „Orthodoxen“ der Reformationszeit, und die selbst ernannten „Demokraten“, die heutigen Gegner des „Rechtsextremismus“, verbindet.

Hinter dieser Angst steht die begründete Befürchtung, dass für die bekämpfte häretisch oder rechtsextremistisch genannte Auffassung mehr spricht als für die eigene orthodoxe oder woke Position, dass für sie mehr Gründe angeführt werden können als für die eigene Ansicht. Dies offen anzuerkennen würde aber implizieren, das eigene Ideengefüge, die eigene Ideologie nicht nur in Frage zu stellen, sondern zurückweisen zu müssen. Deshalb greifen „Orthodoxe“ und selbst ernannte „Demokraten“ zu polemischen und beschimpfenden Etikettierungen, um daran festhalten zu können, dass die eigene persönliche Stellungnahme die allein mögliche, die allein wahre und die allein selig machende ist.

Jede Bereitschaft, vielleicht sogar jedes Vermögen, die eigenen Thesen historisch zu relativieren und andere Positionen zu verstehen, fehlt daher. Unter diesen Umständen gibt es für den woken Dogmatiker – um dies nochmals zu betonen – keinen anderen Weg als den der Diffamierung und polemischen Beschimpfung jedes Mitbürgers, der seine Auffassung nicht teilt. In der Reformationszeit diente dazu der Begriff „Häretiker“, heute ist es unter anderem der Begriff „Rechtsextremist“. Castellio gebührt das bleibende Verdienst, den zugrunde liegenden Mechanismus der Unsicherheit und der damit verbundenen Intoleranz entlarvt und enthüllt zu haben.