18.05.2018

Hurra, die Welt geht unter!

Von Benjamin Mehle

Dystopische Romane sind heute Verkaufsschlager. Viele erkennen in ihnen Parallelen zur Gegenwart. Was Orwell und Co. so zeitlos macht, geht jedoch über simple Vergleiche weit hinaus.

Die Welt ist in Aufruhr und viele Verleger sind es auch. Der Grund? In Zeiten wachsender Unsicherheit erobern dystopische Romane wieder die Bestsellerlisten. Besonders spektakulär ist das Beispiel von George Orwells Klassiker „1984“. Nach einer Bemerkung der Trump-Administration über „alternative Fakten“ stiegen die Verkäufe des Romans in den USA sprunghaft an – um 9500 Prozent. Buchgeschäfte gerieten in Lieferschwierigkeiten, Zeitungen auf der ganzen Welt berichteten. Findige Autoren sahen ein neues Zeitalter der Tyrannei heraufdämmern und ihre Leser rüsteten sich im Buchgeschäft für den kommenden Untergang der Demokratie. „Wer Trump verstehen will, muss Orwells „1984“ lesen“, schrieb die Zeit und brauchte nur eine Hand voll Zitate zum Beweis. Schließlich ist man in Deutschland bestens vertraut mit den Klassikern der dystopischen Literatur – auch ohne jemals einen davon gelesen zu haben.

Egal, wen oder was ein Autor für den Untergang des Abendlandes verantwortlich machen will: Bei George Orwell findet sich stets ein eindrucksvoller Vergleich, um die angeblich totalitären Zustände in der heutigen Gesellschaft zu unterstreichen. Die Bundesregierung gründet ein „Wahrheitsministerium“ um „Gedankenverbrechen“ zu verfolgen. Gender-Aktivisten verbreiten ihren „Neusprech“ und „Big Brother“ beobachtet wehrlose Prominente auf RTL 2. Aber auch andere Klassiker der dystopischen Literatur sind längst ein fester Bestandteil unserer Kultur geworden. Egal ob im Fernsehen, im Kino oder sogar in der Wissenschaft: Die Motive des Genres sind allgegenwärtig. Dabei wird heute noch auf die gleichen Fundamente gebaut wie vor fast hundert Jahren. Schuld daran ist nicht nur die Einfallslosigkeit vieler Autoren; manche Ideen haben die Zeiten aus gutem Grund überdauert.

Ein libertäres Genre?

Mögen sich die Experten auch weiterhin darüber streiten, wo die Ursprünge der klassischen Dystopie liegen, der erste vollwertige Vertreter hieß eindeutig „Wir“. 1922 legte Jewgeni Samjatin mit seinem visionären Roman die Grundrisse der Gattung fest: ein übermächtiges Kollektiv, lückenlose Propaganda und perfekte Überwachung. Eine allegorische Warnung vor den Gefahren totalitärer Ideologie.

„Das Selbstverständnis vieler Libertärer und klassisch Liberaler ist tief im dystopischen Genre verwurzelt.“

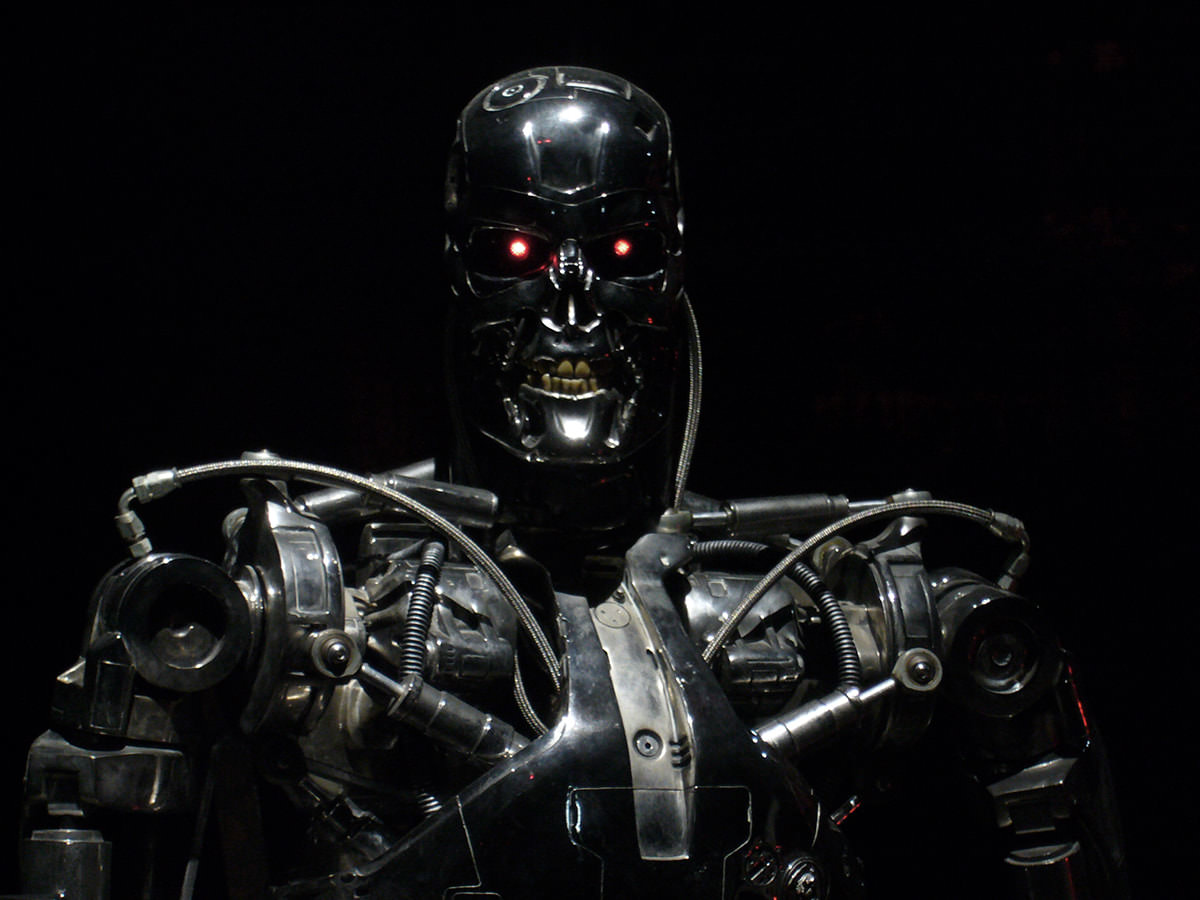

Heute zählt das Genre Hunderte von Vertretern und natürlich erweiterte sich mit der Zeit auch die Themenpalette. Die ersten und wichtigsten Werke entstanden im Schatten von Faschismus und Diktatur. Im Kalten Krieg spielten Raumfahrt und die Angst vor der nuklearen Katastrophe eine Rolle. Bald machte man sich Gedanken über die Zerstörung der Umwelt oder den Umgang mit Ressourcen, über künstliche Intelligenz und die Grenzen des Menschlichen. Heute greifen Autoren die Chancen und Risiken des Internetzeitalters oder den galoppierenden Fortschritt der Technik auf. Neue Herausforderungen werfen neue Fragen auf. Die Schwerpunkte wandeln sich stets mit dem Zeitgeist. Und doch gibt es ein Motiv, das fast alle Vertreter der Gattung miteinander verbindet: die Zerstörung des Individuums.

Es verwundert also kaum, dass das Selbstverständnis vieler (amerikanischer) Libertärer und klassisch Liberaler tief im Genre verwurzelt ist. Schon der Begriff „Dystopia“ geht auf einen der wichtigsten Denker des Liberalismus zurück: John Stuart Mill. Er konstruierte ihn, um die Idee politischer Utopien in einer Rede zu attackieren. Seitdem haben sich libertäre Autoren die Dystopie immer wieder zu Nutze gemacht, um ihre Ideen an den Leser zu bringen. Die Schriftstellerin und politische Aktivistin Ayn Rand begründete ihre Philosophie des „Objektivismus“ im Wesentlichen auf „Atlas wirft die Welt ab“ – einen dystopischen Roman.

Kürzlich warnte der Guardian Eltern vor einer Welle moderner Dystopien, die sich vor allem an junge Erwachsene richten. Klammheimlich würde darin „rechts-libertäres Gedankengut“ propagiert und Kindern beigebracht, sich „dem freien Markt zu unterwerfen“. „Links denkende“ Eltern sollten ihren Nachwuchs „dieser Art Freiheit“ deshalb nur in Maßen aussetzen.

„Bis heute gibt es kaum eine politische Partei, die nicht wenigstens eine Zeile aus ‚Schöne neue Welt‘ zum zentralen Slogan ihres Wahlkampfes machen könnte.“

Haben wir es beim dystopischen Roman also tatsächlich mit einer Art „libertärem Genre“ zu tun? Ist die gesamte Gattung vielleicht bloß ein Vehikel, um libertäre Ideen zu verbreiten, eine Art „trojanisches Pferd“ des „Neoliberalismus“? Sicher nicht. Ja, einige zentrale Motive des Genres stehen auch im Zentrum des klassischen Liberalismus (Meinungsfreiheit, Individualismus, persönliche Freiheit). Dennoch entziehen sich die meisten prominenten Vertreter einer eindeutigen politischen Einordung.

„1984“, das wohl bedeutendste Werk des Genres, wurde von George Orwell geschrieben – einem bekennenden Sozialisten. Tatsächlich weist der Roman Verbindungen mit F.A. Hayeks „Weg in die Knechtschaft“ auf. Orwell selbst räumte in einer Kritik für den Observer ein, es stecke „sehr viel Wahrheit“ in Hayeks Thesen. Orwell teilte dessen Skepsis gegenüber einem übermächtigen Staat und die Angst vor einem totalitären Regime. Den freien Markt jedoch hielt er nicht für die Antwort auf diese Bedrohung und wiedersprach Hayek auch in anderen Punkten vehement.

Aldous Huxley beschrieb in „Schöne neue Welt“ eine Gesellschaft, in der persönliche Freiheit durch Umerziehung und Konsum zerstört worden ist. Seine Kritik trifft Kapitalismus und Kollektivismus gleichermaßen. Darüber hinaus macht Huxley unter anderem die Zerstörung der Umwelt, den Verlust kultureller Identität und die Religion zum Thema. Bis heute gibt es deshalb kaum eine politische Partei, die nicht wenigstens eine Zeile aus dem Buch zum zentralen Slogan ihres Wahlkampfes machen könnte.

„Um den Verlust seiner Freiheit zu fürchten, muss man kein Liberaler sein.“

Konservative Christen, anarchistische Libertäre, Sozialisten und Öko- Aktivisten: Sie alle haben versucht, die Dystopie für sich zu vereinnahmen. Sie alle sind gescheitert. Die Klassiker der Gattung lassen sich nicht in die engen Grenzen politischer Lager zwingen. Das liegt an den Themen. Um den Verlust seiner Freiheit zu fürchten, muss man kein Liberaler sein.

Es gibt kein „Wahrheitsministerium“

Bei allem Anlass zur Kritik muss eines klar sein: Das Zeitalter des Totalitarismus in der westlichen Welt ist vorbei. Mag die Europäische Union auch ein undurchsichtiges, bürokratisches Ungetüm sein – eine sozialistische Diktatur ist sie nicht. Die Türkei wird durch ein Präsidialsystem nicht zum Kalifat und Donald Trump ist nicht der „blonde Mussolini“.

George Orwell oder Aldous Huxley erschufen ihre Dystopien nicht etwa vor dem Hintergrund eines angeblichen „links-grünen Meinungskartells“ oder eines polternden Chauvinisten an der Spitze der USA. Ihre „Inspiration“ waren Eugenik, Diktatur und Völkermord. Natürlich gehören Vergleiche, Überspitzung und Ironie zum Handwerkszeug eines Journalisten; natürlich kann der dystopische Vergleich ein wertvolles Werkzeug sein, wenn es dem Autor gelingt, der Vorlage gerecht zu werden. Richtig eingesetzt kann er nachdenklich machen, aufrütteln und erschüttern.

Unsere politischen Verhältnisse aber unreflektiert mit Zitaten aus „1984“ oder der „Schönen neuen Welt“ zu beschreiben, ist daher nicht nur geschmacklos, es ist auch falsch; ein polemischer Taschenspielertrick, der weder den zitierten Werken gerecht wird noch den Tatsachen. Allzu schnell wird dadurch aus einem plumpen Vergleich eine schlichte Unwahrheit.

„Manche Vergleiche verzerren die Faktenlage auch bis zur Unkenntlichkeit – und zerstören damit jede Grundlage für eine sachliche Diskussion.“

Orwells „Wahrheitsministerium“ war eine Persiflage faschistischer Propagandaapparate. Die Aufgaben, die Methoden und die Begriffe der Behörde weisen eindeutig in Richtung Goebbels und Stalin. Ein Vergleich mit den Plänen des Innenministeriums oder Aussagen der US-Regierung ist nicht nur eine Frage des (schlechten) Geschmacks, er verzerrt die Faktenlage auch bis zur Unkenntlichkeit – und zerstört damit jede Grundlage für eine sachliche Diskussion.

Die sanfte Diktatur

Neben „1984“ ist in diesem Jahr noch ein weiterer Klassiker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt: „Das ist bei uns nicht möglich“, von Sinclair Lewis1. Amazon.de bewirbt die Neuauflage der deutschen Übersetzung wie folgt: „Sinclair Lewis’ Roman aus dem Jahr 1935 führt einen Antihelden vor, der mit seinen Hetzreden die Begeisterung unzufriedener Wähler entfacht. Durch seine Lügen und eine Rhetorik des Populismus und der Ressentiments wird er Präsident der Vereinigten Staaten. Das klingt vertraut?“

In der Tat klingt das vertraut! Schließlich gilt das Buch in „liberalen“ Kreisen als der „Klassiker, der Donald Trump vorhergesagt hat“. So steht es nicht nur in der New York Times, sondern auch im britischen Guardian, in der Zeit und natürlich in sämtlichen Werbetexten des deutschen Verlages. Wer diesem Werbeversprechen nun aber Glauben schenkt, dem droht eine Enttäuschung.

„Die Figur des Diktators in Lewis’ Roman gewinnt die Wahl mit Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, staatlichen Kontrolle über sämtliche Banken und Finanzmärkte, der Entmachtung der Waffenlobby, ….“

„Das ist bei uns nicht möglich“ ist kein simpler Kampf von Gut gegen Böse oder die Geschichte einer „offenen, liberalen Gesellschaft“ gegen einen faschistischen Despoten. Im Wesentlichen richtet sich die scharfsinnige Satire nicht einmal gegen einen Demagogen, der Amerika in den Faschismus führt, sondern an die Menschen, die ihm folgen. Doch im Gegensatz zu vielen Kommentatoren unserer Zeit stellt Lewis die amerikanischen Wähler nicht als einen Haufen von Dummköpfen dar, die aus schierer Unwissenheit auf den „Populismus“ eines „Rattenfängers“ hereinfallen.

Dem Autor gelingt es vielmehr, die Anziehungskraft fühlbar zu machen, die Populismus auf alle Schichten der Gesellschaft ausübt: Die Figur des Diktators in Lewis’ Roman gewinnt die Wahl mit Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, staatlichen Kontrolle über sämtliche Banken und Finanzmärkte, der Entmachtung der Waffenlobby, einem Maximaleinkommen … Auch im heutigen Europa ließe sich mit solchen Forderungen so mancher an die Wahlurnen treiben. Wohlstand und Sicherheit für alle! Wenn wir nur alle an einem Strang ziehen, wenn wir nur entschieden vorangehen und unsere eigenen Interessen zum Wohle aller zurückstecken. Eine verführerische Logik, die auch den Protagonisten des Romans – einen Journalisten – nicht kalt lässt.

Als er das erste Mal persönlich eine Rede des Despoten miterlebt, geraten seine Vorbehalte im Rausch der Menge ins Wanken. Zu mächtig ist die Sehnsucht, Teil einer Bewegung zu sein, Teil eines großen Ganzen, eines „Wir“. Dasselbe „Wir“, das Deutschland während des „Sommermärchens“ 2006 wieder für sich entdeckte, das „Wir“ aus „Wir sind das Volk“ –1989 ebenso wie 2015 – oder „Wir sind Europa“ der Puls-of-Europe-Demos. Das „Wir“, mit dem Jevgeny Samjatin das Genre der Dystopie 1922 begründete.

Dieses „Wir“ kann gewaltige Kräfte freisetzen, Mauern einreißen und Despoten stürzen. Genauso gut kann es aber auch zu einem mächtigen und gefährlichen Machtinstrument werden – nicht nur in einer faschistischen Diktatur. Ganz ohne Tyrannei und Zwang kann es Menschen gefügig zu machen oder dazu erziehen, „zum Wohle aller“ zu leben und zu handeln.

Mit „Schöne neue Welt“ hat Aldous Huxley diese Idee auf die Spitze getrieben. Seine berühmte Schreckensvision verbirgt sich hinter dem Glanz einer Utopie. Seine Welt wirkt nicht trostlos oder bedrohlich. Der Verlust der Freiheit tritt kaum jemals offen zu Tage. Die meisten Bewohner bemerken ihn nicht einmal. Hier wird der „neue Mensch“ nicht länger mühsam umerzogen oder durch Gewalt zu seinem Glück gezwungen – er wird von Grund auf erschaffen: gezüchtet, konditioniert und erzogen als Teil einer geschlossenen, uniformen Gesellschaft. „Jeder gehört jedem“ und jeder ist für seinen Nächsten verantwortlich wie für sich selbst. Staatliche Überwachung oder gar Gewalt werden fast überflüssig.

„Wie wichtig ist uns die Freiheit wirklich, solange wir satt und in Sicherheit sind?“

Voraussetzung für diese Harmonie ist die Befriedigung. Es ist eine Art Gesellschaftsvertrag, wie er auch in der Realität die Verhältnisse in sogenannten Rentierstaaten zusammenhält. Huxleys Charaktere leiden nicht unter Mangelwirtschaft und Entbehrungen. Von der Nahrung bis zum Geschlechtsverkehr, vom Konzertbesuch bis zum Drogenrausch – der Bürger der „schönen neuen Welt“ wird mit allem versorgt. Die Idee dahinter ist einfach: Das Volk rebelliert nicht, solange es satt ist. Der Durst nach Freiheit oder der Traum von Demokratie lösen keine Revolutionen aus, solange es den Menschen nicht an Konsumgütern fehlt.

Was bleibt

Zugegeben, an manchen Stellen macht es sich Huxley ziemlich einfach. Seine „Schöne neue Welt“ ist kein glaubwürdiges System wie Orwells „englischer Sozialismus“. Der Wirkung des Werkes schadet das aber nicht. Der Anspruch der Dystopie erschöpft sich nicht in der reinen Abbildung und Analyse herrschender Zustände oder gar in der Voraussage zukünftiger Entwicklungen. Namhafte Science-Fiction-Autoren wie Cory Doctorow bestreiten sogar, dass das Genre sich überhaupt für sinnvolle Voraussagen eignet. Interessant sind weniger die Antworten, die Dystopien liefern, als vielmehr die Fragen, die sie aufwerfen und direkt an den Leser selbst richten:

Wie wichtig ist uns die Freiheit wirklich, solange wir satt und in Sicherheit sind? Wie groß ist unsere Sehnsucht danach, Teil einer Bewegung zu sein? Welche Anziehungskraft üben Macht und Herrschaft tatsächlich auf uns aus?

Freilich sind all diese Fragen nicht neu. Denker wie Hanna Ahrendt, Karl Popper oder Ralf Dahrendorf widmeten ihnen einen großen Teil ihres Werkes, Wissenschaftler und Publizisten streiten bis heute darüber. Aber wir folgen dem Diskurs nur aus bequemer Entfernung. Und hier – wo Publizisten und Wissenschaftler zur Distanz verpflichtet sind – greift die Literatur an. Sie zerstört diese Distanz. Sie setzt uns dem Sog des Kollektivs und dem Druck der Despotie aus. Sie lässt uns die Wehrlosigkeit gegenüber einem allmächtigen System spüren und macht uns begreiflich, warum die meisten von uns wohl nicht im Wiederstand kämpfen, sondern stillhalten würden. Die Dystopie kennt nur wenige Helden und gewährt uns selten die Gnade eines Happy Ends. Was bleibt, ist eine seltsame Mischung aus Bestürzung und Dankbarkeit. Dankbarkeit, weil das Erlebte letztlich bloß eine Geschichte war. Bestürzung darüber, dass viele Menschen diese Geschichten nicht kennen – weil sie in ihrem Land verboten sind.